Raag ラーグ

ラーグ、その実像を言葉で説明することは非常に難しい。ラーグとは、抽象概念である。学習者は、そのラーグを常に意識し、繰り返し注意深く聞くことにより理解する必要がある。そうしてラーグのアイデンティティ、その意味は、その学習者の中でゆっくりと成長してゆくのだ。

大まかに言ってしまえば、ラーグとは、スケールにもとづいた、旋律を発展させるためのシステムである。各音は、そのラーグを特徴付けるための、デュレーション(音の持続時間)、組み合わせ、および上昇、下降の動きを規定する。

ここでいうスケールとは、音の上昇下降のならび順に、サプタック内の特定の音を配置することをいう。サプタック内で特定の音を選択し組み合わせると、何百もの音階のパターンを作ることができる。しかし、特定のスケールをラーグとして適用する前に、一定の条件を満たす必要がある。

1. 上昇音、下降音、いずれも、最小で5つの音を使用していなければならない。

上昇音 下降音

Bhoop ブープ(5音スケール) S, R, G, -, P, D, S* S*, -. D, P, -, G, R, S

Gjri Todi グジャリトーディ(6音スケール) S, R, , G, M’, -, D, N, S* S*, N, D, -, M’, G , R, S

Bhairavi バイラヴィ(7音スケール) S, R, G, M, P,D , N , S* S*, N , D, P, M, G, R, S

◆上昇音と下降音の数の違うラーグ

上昇音(5音) 下降音(7音)

Multaani ムルターニ S, -, G, M’, P, -, N, S* S*, N, D, P, M’, G, R, S

2. 基音、第4、および第5音のいずれか、または両方を有していなければならない。

Maalkaouns マールコウンス S, -, G, M, -, D, N, S* (基音+第4音-M)

Shivaranjani シヴァランジャニ S, R,G , -, P, D, -, S* (基音+第5音–P)

Bhairav バイラヴ S, R, G, M, P, D, N, S* (基音+第4-M、第5音-P)

3. 通常、基音とその派生音は連続で配置してはいけない。例外としてラーグ ララットは、シュッダMaの後に、連続してティーヴラMaが続く。旋律の美的観点から、それが必要であれば使うことも可能。

Lalat ララット N., R, G, M, M’, M, G, M, D, N, S*, S*, N, D, M’, M, G, R, S

4. これらの条件を満たしたあと、順列と組み合わせにより、数千ものスケールを使ったラーグを生み出すことができる。それは、理論的、数学的には可能ではある。しかし、その音の配列が、審美的魅力を持ちあわせているのか、審査されなくてはならない。その結果、実際にベースとなるラーグは、かぎられた数だけになる。

ラーグを歌う、演奏することは、見かけよりもずっと難解である。それは単なる上昇音、下降音の音の配列というだけではないし、数学的、理論的な音の組み合わせ、というわけでもない。例えば、2つのラーガが、同じ音階、組み合わせであったとしても、まったく別物として成り立つ。ラーグ トーディと、ラーグ ムルターニは、同じ音列のラーガである。

Multaani ムルターニ S, -, G, M’, P, -, N, S* S*, N, D, P, M’, G, R, S

では、スケールは、どのようにしてラーグに変化するのか?

それぞれのラーグのルールを念頭に置き、スケール上の音、それぞれの順序、デュレーション、アクセント、装飾法、表現などを調整することによって、短いフレーズ、長いフレーズを結合させて行くことでラーグが立ち現れてくる。また、ラーグのルールはその演奏者により、解釈されるところも多いのが、北インド古典音楽の柔軟なところである。

ラーグとは、それぞれが固有の特徴をもった、生きたパーソナリティのようなものだ。パフォーマンス中に、そのラーグの本質に触れ、その姿を引き出すためには、何年もの特別な練習と、熟考が必要とされる。

ラーグの即興表現は、無限の可能性を秘めている。その無限性は、アーティストの想像力の限界だけでなく、時間制限や、観客の反応などといった外的要因によって制限されることもある。記載音楽ではない、ラーグという音列の設定された枠内で即興表現をするという自由は、アーティストが同じラーグであっても多種多様な表現をそこに導入することを可能にさせた。だから、同じアーティストが、1つのラーガを2度演奏したととしても、それは同一のものになることはないのだ。

Taal タール

沈黙は、音楽的時間の知覚において、また旋律、およびリズムパターンの形成において、非常に重要な役割を担っている。

インド音楽において、音楽的時間の基本単位は、マートラー(西洋音楽における、“ビート”)と呼ばれ、測定される。ビートがパターンをともない配置されると、それはTaal、タールと呼ばれる。(西洋音楽における、“メーター”)

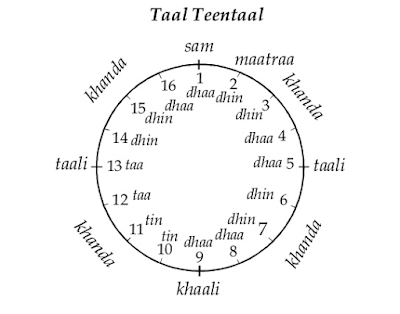

タールとは、音楽の時間性を円形のパターン− 一定数に定められ、グループ分けされアクセント付けされたビートのリズムサークルが、そのパターンに、ある特定のキャラクターや、動きを与える。このサイクルは演奏中連続的に繰り返され、音楽的形状を形作るための枠組みを、そのリズムパターンによって形成する。

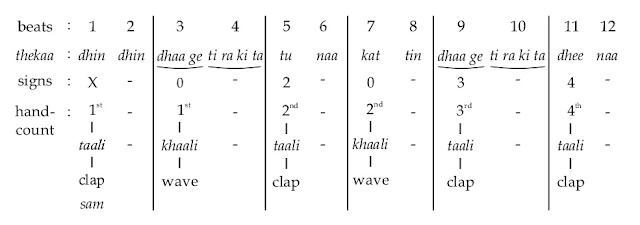

タールの個々のビートは、様々な音を出すために、さまざまな方法で、その打楽器上で演奏される。また、必要に応じ、その特徴的なパターンを示すために、ハンドクラッピング(手拍子)で数えられることもある。このハンドクラッピングは、タール内の個々のビートの位置の確認と同様に、タールの進行を認識するのに役に立つ。

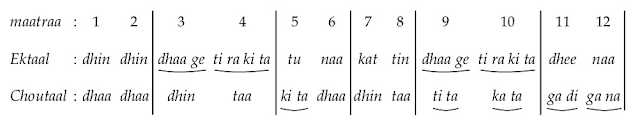

ダー(dha)、ゲー( ghe)、ティラキタ( tirakita)、ディン( dhin)、ティン( tin)、ナー( naa)といったさまざまなボル(音節)が、ビートを識別するために使用される。

このボルが、タールの基本構造にしたがってグループ分けされたものを、テーカー(thekaa)と呼ぶ。

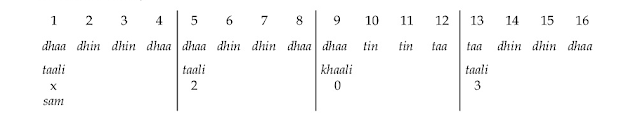

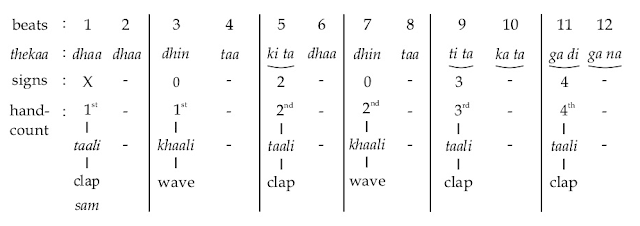

例:ティーンタール(16拍)のテーカー

テーカーは通常、パーカッションのソロパフォーマンスを除いて、演奏中に声に出して発音されるものではない。テーカーの目的は、特定のタールを実際に、北インド古典音楽でおもに使われる打楽器、タブラー、またはパカーワジで演奏されるときの、ビートの位置を認識することである。これらの音節はまた、新たなリズムパターンを構成したり、声に出して発音したり、記憶したり、文書化したりするときにも役に立つ。演奏中、タブラー、またはパカーワジ奏者は、基本的なテーカーを連続的に演奏するだけでは単調になるため、そこに、異なるボルを組み合わせ、リズムに装飾をする。従ってミュージシャン(ラーグ奏者)は、打楽器で演奏されるテーカーのバリエーションも含めた、タールのリズムサイクルを常に理解しながら演奏を進行させてゆく能力を開発しなければならない。

タールの構造には6つの特徴がある。

1. タールは、ビートの数が決まっている。(ティーンタールは16ビート)

ティーンタール、16のビート

2. タールのビートは、特定の方法によりグループ分けされている。そのグループのことを、カンダ(khanda)と呼ぶ。(ティーンタールは4カンダあり、それぞれのカンダには4ビート入っている)

ティーンタールのカンダ

3. 第1拍目、または、最もアクセントの強いビートのことをサム(sam)と呼ぶ。

ティーンタールのサムの場所

4. サムの次に重要なビートをカーリー(khaali)と呼ぶ。タールをハンドクラップで数える際に、カーリーは、手を叩かず、空に泳がせ、音のない状態を示すジェスチャーをする。どのようなタールのカンダの一拍目でも、カーリーになりうる。(ティーンタールのカーリーは、9つ目のビート)

ティーンタールのカーリーの場所

5. その他のアクセントの少ないビートのことをターリー(taali)と呼ぶ。タールをハンドクラッピングで示す場合、ターリーは、サムに比べソフトに叩いて表現する。(ティーンタールの場合、第5拍目、第13拍目がターリー)

ティーンタールのターリーの場所〜サム、ターリー、カーリーの場所

6. テーカーは、タールに、特徴的なキャラクター付けをする。テーカーとは、タールを、音節に特徴づけるものである。打楽器奏者がタールを演奏すると、打楽器上でさまざまな音が立ち現れる。ディン、ダーゲ、トゥ、ナー、ティラキタ、などなど、、、、これらのビートのそれぞれをボル(bol)と言い、「タールのテーカーのボル」という風に言う。(ティーンタールはサムを含む3つのターリーと、1つのカーリーがあり、ティーンタールの最初の4ビートのボルは、ダー(dhaa)、ディン(dhin)、ディン(dhin)、ダー(dhaa)、である。)

16マートラー(16ビート)

4カンダ(グループ)

それぞれのグループに4ビート入っている

サムは第1拍目

カーリーは第9拍目

ターリーは第1拍目、第5拍目、第13拍目